티스토리 뷰

728x90

반응형

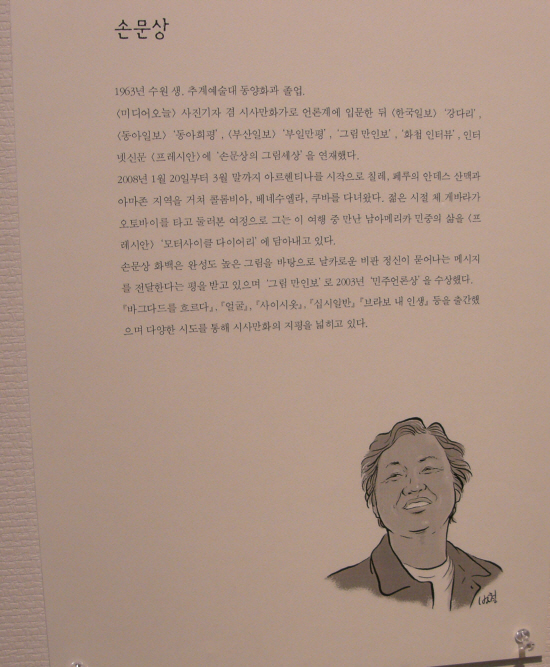

손문상이 글과 그림으로 그려낸 사람들

부산민주공원 항쟁기념관에서 손문상화백의 전시회가 열리고 있습니다.(4월 12일부터 5월 3일까지)

처음 전시회 소식을 듣고 무슨 그림인지 궁금했습니다. 손화백이 만평가이긴 하지만 은퇴기념 전시회도 아닌데 신문에 매일같이 올라오는 만평을 전시하는 건 아닐겁니다. 여태까지 보아왔던 만평과 다른 손화백의 그림은 어떨지 궁금했습니다.

사람을 그렸습니다. 그림과 함께 그림 속의 주인공을 인터뷰도 한 작품이었습니다.

데스크에서 안내하시는 분께 물어보니 화첩인터뷰라고 합니다. 부산일보에서 1년 간 연재했는데, 총 39명을 인터뷰 했다고 합니다.

순간 부끄러웠습니다. 부산사람인 내가 부산의 대표신문에 1년간 연재되었던 그림을 몰라 물어보다니.

참 다양한 사람들이 그림 속에 있었습니다. 부산에 사는 영국인인데 박지성을 좋아한다고 합니다.

부산의 마지막 대장장이 조규원씨입니다. "불매 삼년, 메질 삼년, 집게잡기 십오 년" 해서 대장간 자립하셨다고 합니다.

생각지 못한 사람들도 그림 속에 있었습니다.

이제 한돌이 지난 아기 '허린'입니다. 부모가 맞벌이해서 주말마다 집을 옮겨다닌다고 합니다.

왼쪽 위 <열여덟 유림이, 부산도시 속 작은 학교>, 오른쪽 위 <초량 구봉산길 형님네, 아우님네>, 왼쪽 아래 <8월, 파밭매는 아줌마>, 오른쪽 아래 <구포장날>

우다다학교 유림이는 할머니가 "우리손녀 학교 다녀요" 하고 자랑하고 다니는 게 웃기다고 합니다.

초량 산만디를 올라가시는 두 아주머니 동네 얘기에도 끼어들었습니다.

인터뷰 안한다는 아주머니를 아주머니 자전거 뒤로 멀찍이 그리기도.

전시회의 또 다른 재미는, 손문상 화백이 그림을 그릴 때 당시의 현장감을 그대로 느끼는 것입니다. 손화백은 이렇게 그림마다 연필로 제목을 달았습니다. 연필의 질감이 참 따뜻했습니다. 그리고 일부 그림들은 도화지 뜯긴 선이 제거되지 않은 채 그대로 붙어 있었습니다.(박지성 초아 사진 참고)

그림도 좋았지만 그림 옆에 인터뷰 글이 붙어서 그런지 관람객들의 몰입도가 다른 어떤 전시회보다 높았습니다.

그림과 글을 찬찬히 읽으며 지나가는 관람객.

아이가 보기에도 어렵지 않았습니다.

이렇게 공을 가지고 놀던 아이가 몰입해서 감상할 수 있는 전시회가 얼마나 될까요.

안내하시는 분이 방명록을 적으라고 합니다. 그런데 앞에 적으신 분의 필체가 너무 좋아서 엄두를...(^^)

나오면서 '화첩인터뷰'를 한권 샀습니다. 전시회에서 느낀 건데, 가족들이 모두 같이 볼 수 있는 몇 안되는 책이라는 생각이 들었습니다. 집에 오시는 손님에게도 잠시 보라며 권해줄 수 있는 책이다 싶었습니다. 집의 비싼 가구보다 이 책 한권이 손님에게 더 인상적일 것입니다.

손화백의 <영도해녀 강해춘>입니다. 책의 뒷 부분에 손화백 평을 쓴 김곰치 작가가 이 그림을 극찬했습니다. 사실 극찬 한 건 그림이 아니라 손문상 화백이 할머니의 인터뷰를 압축해서 옮긴 짧은 산문이었습니다.

할머니가 시울시울 하는 이야기를 그대로 옮긴 듯한 그 글은, 인터뷰 과정 자체를 노출시키면서 그 간결한 요약에 군더더기 하나 없이 정말 잘된 한 편의 시가 되어 있었다. 할머니에 대한 손문상의 그 글은 인용이 불가피하다 그가 스케치하고 인터뷰하는 1시간여 동안 할머니는 훨씬 많은 말을 하였을 텐데, 그는 찬탄스러울 만큼 이렇게 요약하고 있는 것이다.

"나 귀먹고 말 잘못해"

"이름? 강해춘이야 일흔하나"

"열아홉에 부산에 왔어"

"제주도 성산포 '종달리'가 고향이야"

"종달리 안다고? 하하하"

"딸 하나 있어. 영희야. 대구 살아"

"예뻐 하하~"

"아들 둘은 어려서 죽었어. 배고파서"

"손자는 군대 갔어. 키가 커. 이만해 아휴~"

"그놈 군대 갈 때 나 울었어"

"여기 부산에 나 혼자야"

"앞 못보던 남편도 일찍 저세상 갔어"

"뭐 좀 달라고? 오늘 달에 한 번 노는 날이야"

"그물 울타리 고치러 나왔어"

"나 혼자 장사하면 여기 할매들 난리 나 아휴~"

"내일 와. 소라, 멍게, 해삼 많이 줄께."

"다 그렸어? 어디 봐"

"아유~ 그림도 잘 그리네"

- <부산일보> 2005년 7월 9일 '화첩인터뷰'에서

김곰치의 손문상 평 중에서

그런데 저는 이 그림이 가장 좋았습니다. 글 5줄째 읽으려는 순간 울컥했습니다.

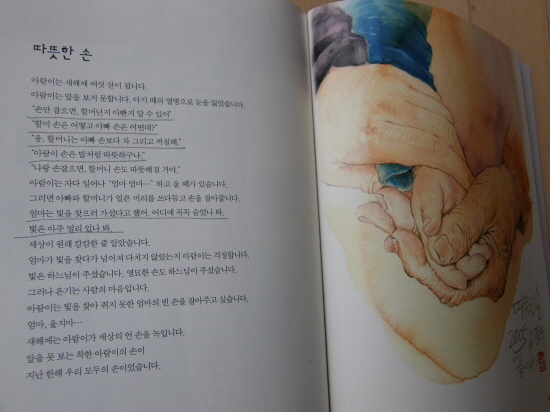

따뜻한 손

아람이는 새해에 여섯살이 됩니다.

아람이는 앞을 보지 못합니다. 아기 때 열병으로 눈을 잃었습니다.

"손만 잡으면, 할머니아 아빤지 알 수 있어."

"할미 손은 어떻고 아빠 손은 어떤데?"

"응 할머니는 아빠 손보다 차 그리고 꺼칠해."

"아람이 손은 밥처럼 따뜻하구나."

"나랑 손잡으면 할머니 손도 따뜻해질 거야."

아람이는 자다 일어나 "엄마 엄마..." 하고 울 때가 있습니다.

그러면 아빠와 할머니가 얼른 머리를 쓰다듬고 손을 잡아줍니다.

엄마는 빛을 찾으러 가셨다고 했어. 어디에 꼭꼭 숨었나봐.

빛은 아주 멀리 있나봐.

세상이 원래 캄캄한 줄 알았습니다.

엄마가 빛을 찾다가 넘어져 다치지 않았는지 아람이는 걱정합니다.

빛은 하느님이 주셨습니다. 영묘한 손도 하느님이 주셨습니다.

그러나 온기는 사람의 마음입니다.

아람이는 빛을 찾아 쥐지 못한 엄마의 빈 손을 잡아주고 싶습니다.

엄마, 울지마...

새해에는 아람이가 세상의 언 손을 녹입니다.

앞을 못보는 착한 아람이의 손이

지난 한해 우리 모두의 손이었습니다.

마지막으로 김곰치님이 손화백의 기사를 보고 받은 감동을 인용합니다.

'뉴스밸류로 따져 영점에 가까운 노파를 그리고 그녀의 이야기를 경청하고 글로 쓰는 것, 이것은 과연 기자의 일인가, 대체 누구의 일인가. 이게 왜 신문에 실려야 하는가. 아니 무엇이 이런 글과 그림이 신문에 실릴 수 있도록 하는가. 과연 이런 글과 그림을 실어야 하나, 고민을 할 수도 있었을 신문이란 것은 대체 무엇인가. 이런 복잡한 의문도 떠올랐는데, 그림은 이미 신문의 한 페이지를 차지하고 발행되고 있었고, 신문이란 것이 이런 것도 실어내는 구나 하고 나는 이상한 감동을 받았다.

많은 기자와 블로거들이 하고 있는 의문이기도 합니다. 그리고 김곰치님 말대로 어느새 의문을 넘어서 우리의 옆으로 와버렸죠.

반응형

최근에 올라온 글

최근에 달린 댓글

- Total

- Today

- Yesterday